第128話 キャロルはヴィクトリア朝の野田秀樹?

ルイス・キャロル「ふたりの兄弟」(Lewis Carroll, “The Two Brothers”, 1853)

昼間は灼熱の紅蓮地獄の夕刻から、NODA・MAP博多座初上陸の『兎、波を走る』(作・演出 野田秀樹)を観た(2023年8月22日)。収容人数1,454人の全座席が満席で、従来の歌舞伎公演などと違って年齢層が若いことに驚いた。終演時から延々と続くスタンディングオベーションもかつて無い長時間であった。

この劇のテーマを推測させる記事はパンフレットのどこにも記されていない。高橋一生演じる「兎」、白兎を追って不思議の国に迷い込んだ多部未華子演じる「アリス」、そして、その娘を探す松たか子演じる「アリスの母」から、一応、ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』(Alice's Adventures in Wonderland, 1865)をベースにしているらしいことは分かる。登場人物の目まぐるしい出没を、鏡を使った見事な演出で伝える点もキャロルの『鏡の国のアリス』(Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, 1871)が意図されているだろう。その他は、兎たちを連行する場面での軍人たちの姿、拉致事件を伝える固有名詞、楽しい遊び場であった筈の遊園地を奪った大人たちのドタバタ事件という設定、妄想と現実、あるいは、メタバース (‘metaverse’; 三次元グラフィックの仮想空間)やアバター(’avatar’; 仮想空間上に登場する自分の分身)、二人の作家が登場するが(その内一人は野田本人)、古典的な「自動筆記」(‘automatism’)による創作宣言からAI(人工知能)に取って代わられる未来の可能性等々、現代社会の不条理性と不安を表出する演劇に若い多くの人たちが感動するという真面目さは何を意味するだろうか。

観劇の後、夜の街を歩きながら、突然閃いた思い付きがあった。ルイス・キャロルのバラッド詩の世界は、従来、「言葉遊びとパロディを駆使したノンセンス・バラッド詩」と説明されてきた。工業化と都市化が進み,それを背景に中流階級が勢力を増大させ,経済と政治の重要な担い手になっていったことから、彼らはピューリタニズムを生活哲学として,自らの仕事に勤勉であることを重要視した。キャロルはそれを「ノンセンス」と揶揄して人気を博したという訳である。

キャロルは「ふたりの兄弟」のタイトルを伝承バラッド “The Twa Brothers” (Child 49A)から採っている。伝承では、学校に行く途中、兄が弟に「学校に着く前にレスリングをしよう」と誘い、上に下にと揉み合ううちに弟ウィリーのポケットにあったナイフで兄のジョンに深傷を負わせてしまう。ウィリーはジョンを背中に担いできれいな小川まで運び、傷口の血を洗うが、血はいっこうに止まらない。そこで、言われるままにウィリーはジョンを教会墓地に運び、「広くて深い墓」を掘って、そこにジョンを埋める。その後は、伝承に固有の口頭遺言の変奏の形で、父さんに訊かれたら、父さんのためのワインを買いにイングランドに出かけたと言ってくれ、母さんに訊かれたら、母さんのための新しい絹のガウンを買いにイングランドに出かけたと言ってくれ、姉さんには、姉さんのための結婚指輪を買いにイングランドに出かけたと言ってくれ、「兄さんの恋人にはなんと言おう/なぜジョンの帰りが遅いのときかれたら」には「ああ 僕は美しい教会墓地に眠っていて/二度と家には戻らないと伝えてくれ」と言って、歌は終わる。

「二人の姉妹」(“The Twa Sisters”, Child 10C)で、一人の騎士を巡って嫉妬した姉が妹を川に突き落とす。キャロルでは、学校からの帰り道、宿題をやるのは嫌だからと意気投合した兄弟が、「むこうの橋まで行って/ウグイ釣りをやってみよう」(9-10)ということになるのだが、釣竿を取り出した兄は弟に鉤針(かぎばり)を突き刺して、橋の上から突き落とす。チャイルド10番のような嫉妬心によるものでもないし、49番の場合のようにレスリングで揉み合う内にポケットに持っていたナイフで偶然相手を刺してしまうという可能性も無い。人生の非合理で無意味な状況を示すカミュ(1913-60)的実存主義の用語として使われる「不条理」な殺人という設定である。落とされた弟に食欲をそそられた魚が寄ってきて、その柔らかい身体を突(つつ)き始める。助けてくれない兄に弟が「ぼくがいったい何をしたの/人殺しの喜びにふけるなんて」(28-29)と訴える。「何があっても怖がるな」と言う兄の言葉遊びに拍車がかかる。

「ぼくたちの立場は似たようなもの

(人殺しは別として)

橋の上にはぼくの釣竿 (パーチ; ’perch’)

水の中にはおまえのスズキ (パーチ; ’perch’)

「ぼくは釣竿 (パーチ)に スズキ(パーチ)はおまえにご執心

とってもよく似てるじゃないか

橋の上には料金所 (ターンパイク: ‘turn-pike’)

おまえは間もなく カマス (パイク;‘pike’)と一緒に[回転] (ターン;‘‘turn’) する」 (41-48)

「なんて残酷なんだ/兄さんの心は鉄か岩か鋼鉄か」(61-62)と弟が言えば、

「わからないな 心臓が動き出してから

ずいぶん年をとったから

「魚をたくさん殺すのは ぼくの心からの願い

毎日毎日 ぼくの悪意は強くなる

そんなにたくさん殺しても ぼくの心は柔にもならず

むしろその逆なんだ」 (63-68)

と兄は応える。「生き物」殺害に無感覚になっていることを告白している。

「トゥワイフォード学校に戻りたいよ/鞭 [‘birch’]に怯えて勉強しているほうがましだ」(69-70)と弟が言えば、兄が応えて次のように言う。

「絶対にちがうよ」と兄は叫びました

「スズキ (パーチ;'perch’)とここにいるほうがましに決まってる

「今おまえは幸せだろう

ただ遊んでいればいいんだもの

ここにあるのは一本の釣り糸

一日三十本の鞭打ちよりはいいはずだ

「頭の上から

鞭はいつ[振り下ろ]されるか知れやしない

でも それは学校じゃ当然のこと

水の中じゃ心配するにはおよばない (71-80)

|

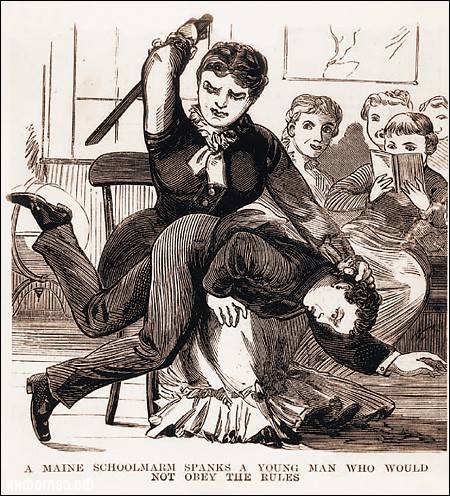

1986年以降法律で禁止されるまで、イギリスの学校で教師が生徒に体罰を加えることは当たり前であった。それに関する記録は様々な形で残されているが、詩人Swinburneの詩”Charlie Collingwood's Flogging”が有名である。「鞭打ち」(‘flogging’とも’birching’とも’whipping’とも’lashing’とも’spanking’とも。学校のみならず社会の様々な場面で鞭打ちが盛んであったことを反映して、それを表現する英語も様々である)が教育の一環であると同時に歪んだ性的快楽でもあったこと、表面上のお上品さの裏での隠された姿であったこと、社会・国家を繁栄に突き進めていったヴィクトリア朝的勤勉と道徳の二面性に対するルイス・キャロルの痛烈な一節である。

水中のカマスについて、兄が「やつはまだ世間知らず/行儀だって良くはない/ぼくが躾けるのは当たり前/身だしなみを整えてやろう」(89-92)という箇所も、子供の行儀や躾にやかましかった時代を端的に皮肉っている。伝承バラッドよろしく、海への死出の旅に出てゆき (140; cf. “Edward” Child 13B))、残された妹の心臓が三つに割れる(146; cf. “Prince Robert” Child 87A)前に、兄が最後に残した次のメッセージには、物事を観念論的に納得して済ますタイプの人間と、魚が釣れる時の腕に伝わる類いの「身体的実感」を重視する人間の違いを端的に表現していると思われる。

「大地や空や海の美学を

何時間もべらべら喋るやつはいる

空飛ぶ鳥 跳ねる魚

生命力と躍動感に満ちているとね

「視覚から得られる喜びは

うすのろには確かにいいだろう

でもそれは子ども騙し サケ釣りは

その二十倍も楽しいんだ (105-12)

キャロルの世界はもはや、単なる児童文学の世界でもナンセンスな言葉遊びの世界でもなく、実に21世紀の今日を預言する’NODA・MAP’的な世界である、、、観劇の折の不思議な圧倒感から導き出されたもの、それが今回の作品、キャロルの「ふたりの兄弟」であった。

<ひとくちアカデミック情報>

Charlie Collingwood's Flogging: A. C. Swinburne (1837-1909)が1849年から53年にかけて在籍していたイートン校 (Eton College; 1440年に創設された英国のパブリックスクールで、男子全寮制;各界に多くの著名人を輩出してきた英国一の名門校)での目撃体験を”Etoniensis”のペンネームで発表したもの。110行に及ぶcouplet形式の詩で、17歳の少年Charlieが下級生たちの目の前で教師による執拗な鞭打ちを受ける様子を細かく描いている。授業中も教会でも大人しくしていないという廉で体罰を受けるのである。降ろされたズボンも血まみれ、剥き出しの尻も血まみれ、根を上げないチャーリーに怒り狂った教師の鞭が唸りを発っし続けるのだが、遂に教師は疲れ果て、解放されたチャーリーはズボンを上げ、目には涙を溜めながら何食わぬ顔で下校してゆく、男の子たちがチャーリーの鞭打ちを目撃したことに満足げに後をつける、という最後の場面を引用すると:

Each cut makes the boy's haunches quiver, and scores them all over afresh;

You can trace where each separate birch twig has marked Charlie Collingwood's flesh.

Till the master, tired out with hard work, and quite satiate with flogging for once,

With one last cut, that stings to the quick, bids him rise for an Obstinate Dunce*.

From the block Charlie Collingwood rises, red faced, and with tumbled red hair,

And with crimson-hued bottom, and tearful blue eyes, and a look of 'Don't Care'.

And he draws up his breeches, and walks out of school with a crowd of boys dogging

The heels of their hero, all proud to have seen Charlie Collingwood's flogging. (103-10)

(* ’an Obstinate Dunce’とは、昔、教師の言うことに従わない出来の悪い生徒に被らせた円錐形の帽子。今日風に言えば、生徒に対する教師の陰湿ないじめの象徴である。)

詩人自身のマゾ的性向と後の詩におけるサド的・冒涜的テーマの原点であったと言われている実体験である。

{tab=原詩の箱}

画面をクリックすると作品が表示されます。

{tab=訳詩の箱}

画面をクリックすると作品が表示されます。